La dimensione antropologica e morale

Il diritto ad un ambiente sano e la responsabilità etico-politica nella gestione della plastica

A cura di Paolo Gomarasca, Professore Ordinario di Filosofia Morale

Introduzione

L'uso della plastica ha profondamente trasformato le società moderne, rendendo la vita quotidiana più comoda e accessibile. Tuttavia, il suo impatto ambientale solleva questioni etiche e politiche di primaria importanza. La Risoluzione 48/13 del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha sancito il diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, evidenziando la necessità di un impegno concreto nella gestione dell'inquinamento. In tale contesto, la Risoluzione 5/14 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente propone misure legalmente vincolanti per contrastare l'inquinamento da plastica.

Questa nota analizza il ruolo della plastica in chiave antropologica, etica e politica, esaminando le responsabilità necessarie per garantire la sostenibilità ambientale. Verranno discussi i risvolti culturali dell'uso della plastica, le implicazioni giuridiche e i modelli di governance per affrontare questa crisi globale.

1. La Plastica come Fenomeno Culturale ed Etico

Roland Barthes descriveva la plastica come un "mito" della modernità, capace di assumere infinite forme e funzioni. In Mythologies (1957), Barthes scrive: "Più che una sostanza, la plastica è l'idea stessa della sua infinita trasformazione, è, come indica il suo nome volgare, l’ubiquità resa visibile; e proprio in questo, d’altra parte, essa è una materia miracolosa: il miracolo è sempre una conversione brusca della natura. La plastica resta tutta impregnata di questa scossa: più che oggetto essa è traccia di un movimento." Questo concetto riflette la capacità della plastica di essere modellata in una varietà di oggetti e forme, rappresentando l'ideale dell'adattabilità nella società industriale. Tuttavia, Barthes sottolineava anche il carattere artificiale e inautentico della plastica, dunque la sua intrinseca ambivalenza, affermando che "il prezzo del suo successo è che la plastica, sublimata come movimento, non esiste quasi come sostanza. La sua costituzione è negativa: né dura né profonda, essa deve contentarsi di una qualità sostanziale neutra a dispetto dei suoi vantaggi utilitari: Sa resistenza, stato che suppone la semplice sospensione di un abbandono, Nell’ordine poetico delle grandi sostanze è un materiale sgraziato, sperduto fra l’effusione della gomma e la piatta durezza del metallo: essa non arriva a nessun vero prodotto dell’ordine minerale, schiuma, fibre, strati. È una sostanza andata a male: a qualunque stato la si riduca, la plastica conserva un’apparenza fioccosa, qualcosa di torbido, di cremoso e di congelato, un’incapacità a raggiungere la levigatezza trionfante della natura. E più di tutto la tradisce il suono che ne esce, vuoto e insieme piatto; il suo rumore la disfa".

La storia della plastica ha inizio nel XIX secolo, con la scoperta della parkesina da parte di Alexander Parkes nel 1856, il primo materiale plastico semi-sintetico. Il vero punto di svolta avvenne nel 1907 con l'invenzione della bachelite da parte di Leo Baekeland, un materiale completamente sintetico che segnò l'inizio dell'era della plastica moderna (Meikle, 1995). La Seconda Guerra Mondiale accelerò la produzione di nuovi polimeri come il nylon e il polietilene, materiali chiave per l'industria bellica e successivamente per il settore civile (Freinkel, 2011).

Già durante la guerra e poi, in misura crescente, nel dopoguerra, la plastica divenne il simbolo del consumismo e del progresso tecnologico. La plastica ha in effetti incarnato l'ottimismo dell'era moderna, un materiale economico, versatile e apparentemente inesauribile (Andrady & Neal, 2009). Non è un caso che, nel 1941, il fumettista Jack Cole creò Plastic Man, un supereroe in grado di imitare qualsiasi altra forma, quasi a celebrare le potenzialità di questo materiale innovativo, che in America stava cominciando a diffondersi.

Il termine plastica, in effetti, deriva dal greco plassein, che significa modellare una sostanza morbida e si si riferisce appunto alla capacità di questo materiale di essere plasmato in una forma specifica.

Tuttavia, il suo impatto ambientale divenne evidente già dagli anni '70, quando i ricercatori iniziarono a segnalare la presenza di rifiuti plastici negli oceani (Carpenter & Smith, 1972).

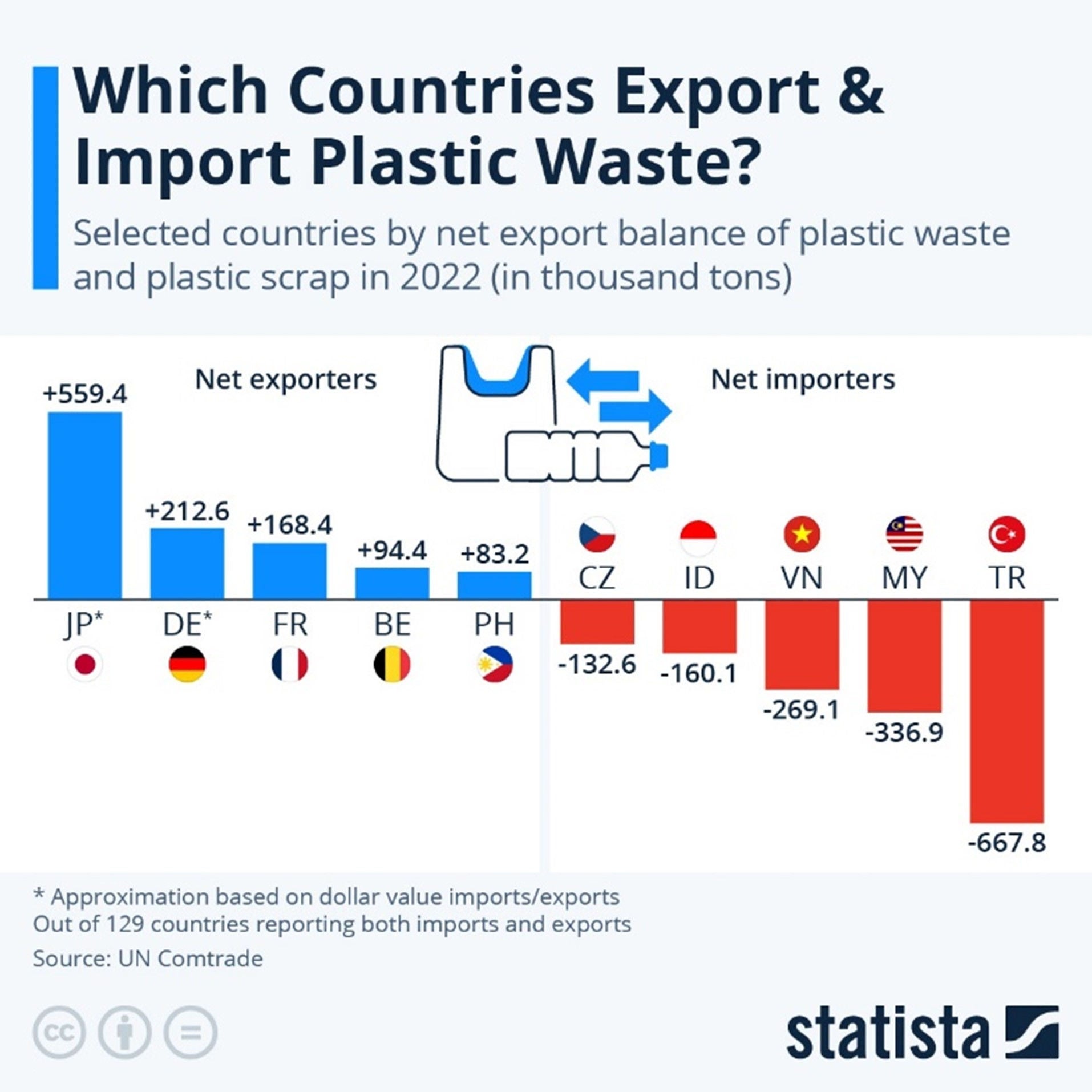

La produzione e il consumo di plastica sollevano quindi questioni etiche legate alla giustizia ambientale, anche perché i danni derivanti dall'inquinamento plastico colpiscono in modo sproporzionato le comunità vulnerabili (Thompson et al., 2009), al punto che si è cominciato a parlare di “waste colonialism”, considerando la quantità di tonnellate che il Nord del mondo scarica a Sud, specialmente nell’area Asia Pacifico (Cayli Messina, 2023).

Secondo uno studio recente, le microplastiche stanno contaminando le catene alimentari e influenzano direttamente la salute umana, portando a potenziali rischi biologici ancora poco compresi (Smith et al., 2021).

2. Il Diritto Umano ad un Ambiente Sano e la Risoluzione 48/13

La Risoluzione 48/13 del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, adottata l'8 ottobre 2021, afferma chiaramente che "il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile è un diritto umano fondamentale" (United Nations Human Rights Council, 2021). Questa dichiarazione pone l’accento sulla correlazione tra degrado ambientale e diritti umani, sottolineando come la crisi ecologica minacci direttamente il diritto alla salute, alla vita e al benessere delle popolazioni globali:

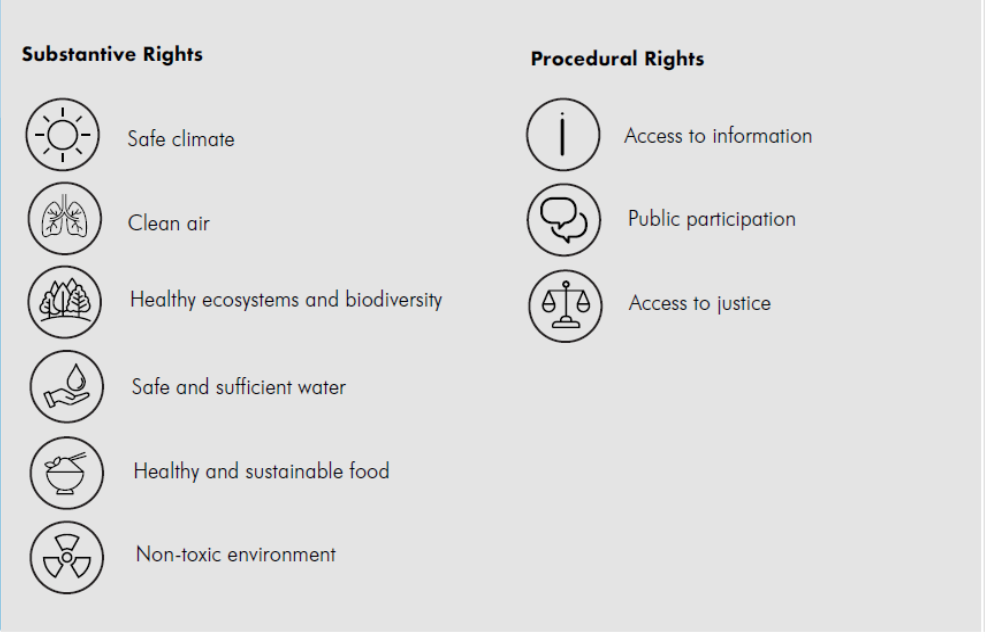

Nel documento ufficiale, il Consiglio riconosce che gli impatti negativi del cambiamento climatico, della gestione insostenibile delle risorse naturali e dell'inquinamento compromettono il pieno godimento dei diritti umani. Sebbene non esista una definizione universalmente concordata del diritto a un ambiente sano, esso è generalmente inteso come comprendente elementi sostanziali e procedurali. Gli elementi sostanziali includono: aria pulita; un clima sicuro e stabile; accesso ad acqua sicura e a servizi igienico-sanitari adeguati; cibo sano e prodotto in modo sostenibile; ambienti non tossici in cui vivere, lavorare, studiare e giocare; nonché biodiversità ed ecosistemi sani. Gli elementi procedurali comprendono: l’accesso alle informazioni, il diritto a partecipare ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia e a rimedi efficaci, compreso l’esercizio sicuro di questi diritti senza timori di ritorsioni o rappresaglie (UNEP, OHCHR, UNDP, 2023).

La realizzazione del diritto a un ambiente sano richiede inoltre cooperazione internazionale, solidarietà ed equità nelle azioni ambientali, inclusa la mobilitazione di risorse, nonché il riconoscimento della giurisdizione extraterritoriale per i danni ai diritti umani causati dal degrado ambientale.

Ecco perché la risoluzione invita tutti gli Stati membri a rafforzare la cooperazione multilaterale, aumentare l’assistenza tecnica e sostenere iniziative internazionali per garantire un ambiente sano per tutti.

Questa risoluzione ha implicazioni profonde per la governance ambientale, poiché impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate per ridurre l'inquinamento e proteggere gli ecosistemi naturali. Inoltre, essa sottolinea la necessità di fornire risorse e supporto ai paesi in via di sviluppo, che spesso affrontano le conseguenze più gravi dell'inquinamento ambientale, senza disporre di strumenti adeguati per contrastarlo (Kashwan, 2022).

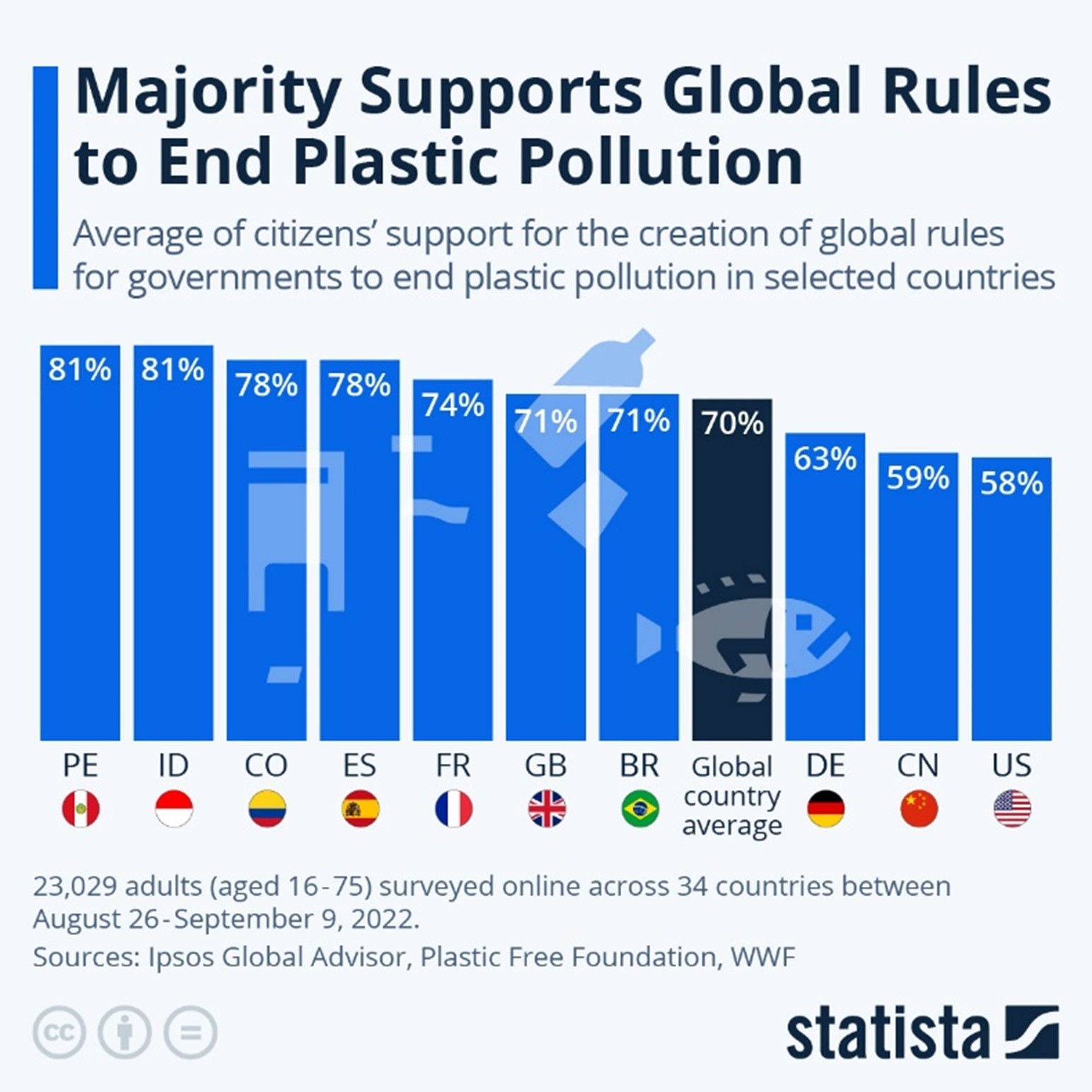

La Risoluzione 48/13, infine, evidenzia anche la necessità di coinvolgere la società civile, le imprese e i governi in un'azione concertata per garantire la tutela dell'ambiente. La governance ambientale deve essere partecipativa, trasparente e basata su dati scientifici per affrontare efficacemente le sfide dell'inquinamento da plastica (UNEP, 2021). Del resto, la maggior parte dei cittadini e delle cittadine è attualmente sempre più convinta della necessità di stabilire regole globali, soprattutto in relazione al fronteggiamento e al contrasto dell’inquinamento da plastiche.

3. Politiche e Normative Internazionali: la Risoluzione 5/14

La Risoluzione 5/14 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente, adottata il 2 marzo 2022, riconosce la necessità di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per affrontare l’inquinamento da plastica. Secondo il testo della risoluzione, l’inquinamento da plastica ha raggiunto livelli senza precedenti e rappresenta una minaccia diretta alla biodiversità, alla sicurezza alimentare e alla salute umana (UNEP, 2022). L’inizio della risoluzione non nasconde la preoccupazione, ma al contempo non rinuncia, anzi, afferma con forza la necessità e la possibilità di un cambio etico e richiede un rafforzamento essenziale tra scienza e politica:

“Notando con preoccupazione che gli elevati e rapidamente crescenti livelli di inquinamento da plastica rappresentano un grave problema ambientale su scala globale, con impatti negativi sulle dimensioni ambientali, sociali ed economiche dello sviluppo sostenibile,

Riconoscendo che l'inquinamento da plastica include le microplastiche,

Notando con preoccupazione il particolare impatto dell'inquinamento da plastica sull'ambiente marino,

Osservando che l'inquinamento da plastica, negli ambienti marini e in altri ecosistemi, può avere una natura transfrontaliera e che è necessario affrontarlo, insieme ai suoi impatti, attraverso un approccio basato sull'intero ciclo di vita, tenendo conto delle circostanze e delle capacità nazionali, […]

Sottolineando l'urgente necessità di rafforzare l'interfaccia tra scienza e politica a tutti i livelli, migliorare la comprensione dell'impatto globale dell'inquinamento da plastica sull'ambiente e promuovere azioni efficaci e progressive a livello locale, regionale e globale, riconoscendo il ruolo importante che la plastica svolge nella società, […]

affermando l'urgente necessità di rafforzare il coordinamento, la cooperazione e la governance globale per intraprendere azioni immediate volte all'eliminazione a lungo termine dell'inquinamento da plastica negli ambienti marini e in altri ecosistemi, evitando danni agli ecosistemi stessi e alle attività umane che da essi dipendono.

Riconoscendo la vasta gamma di approcci, alternative sostenibili e tecnologie disponibili per affrontare l'intero ciclo di vita della plastica, evidenziando inoltre la necessità di un rafforzamento della collaborazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia, il rafforzamento delle capacità e la cooperazione scientifica e tecnica, e sottolineando che non esiste un unico approccio,

Sottolineando l'importanza di promuovere la progettazione sostenibile di prodotti e materiali affinché possano essere riutilizzati, rigenerati o riciclati e quindi mantenuti nell'economia il più a lungo possibile, insieme alle risorse da cui sono composti, e di ridurre al minimo la generazione di rifiuti, contribuendo in modo significativo a una produzione e un consumo sostenibili della plastica.” (UNEP, 2022)

Questa risoluzione prevede la creazione di un trattato internazionale vincolante entro il 2024, che includa misure per ridurre la produzione di plastica, migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti e promuovere l’economia circolare. "L'inquinamento da plastica è una crisi globale che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale" (UNEP, 2022). La risoluzione stabilisce che gli Stati membri devono garantire il rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore (EPR), incentivando pratiche di design sostenibile e investendo in tecnologie di riciclo avanzate.

Conclusioni

La plastica rappresenta una delle sfide ambientali più urgenti, richiedendo un'azione sinergica tra normative internazionali, politiche nazionali e comportamenti individuali. La Risoluzione 48/13 e la Risoluzione 5/14 forniscono un quadro di riferimento essenziale per garantire il diritto umano ad un ambiente sano. La transizione verso un modello sostenibile è una responsabilità collettiva, fondata su principi etici e politici che mirano a preservare il pianeta per le generazioni future.

Approfondimenti

- Andrady, A. L., & Neal, M. A. (2009). Applications and societal benefits of plastics. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1526), 1977-1984.

- Bartes, R. (1957). Mythologies. Translated into English by Richard Howard and Annette Lavers as Mythologies (New York: Hill and Wang , 2012)

- Boyd, D. R. (2021). The Human Right to a Healthy Environment. Cambridge University Press.

- Cayli Messina, B. (2023) Environmental Injustice and Catastrophe: How Global Insecurities Threaten the Future of Humanity, Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111081687

- Carpenter, E. J., & Smith, K. L. (1972). Plastics on the Sargasso Sea surface. Science, 175(4027), 1240-1241.

- Freinkel, S. (2011). Plastic: A Toxic Love Story. Houghton Mifflin Harcourt.

- Meikle, J. L. (1995). American Plastic: A Cultural History. Rutgers University Press.

- Smith, O., Brisman. (2021). A. Plastic Waste and the Environmental Crisis Industry. Crit Crim 29, 289–309 https://doi.org/10.1007/s10612-021-09562-4

- Thompson R.C., Swan S. H., Moore C. J. and vom Saal F. S. (2009). Our plastic age. Phil. Trans. R. Soc. 1973–1976 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2009.0054

- United Nations Human Rights Council. (2021). Resolution 48/13.

- United Nations Environment Programme. (2022). Resolution 5/14.

- United Nations Environment Programme (UNEP), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the United Nations Development Programme (UNDP) (2023). What is the Right to a Healthy Environment? - Information Note. https://www.unep.org/resources/publication/what-right-healthy-environment-information-note