La dimensione ambientale

Le plastiche nei sistemi agrari, alimentari ed ambientali tra impatti e possibili soluzioni

A cura di Pier Sandro Cocconcelli (Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali) ed Edoardo Puglisi (Professore Ordinario di Microbiologia Agraria)

Introduzione

Le problematiche relative all’accumulo ed ai possibili impatti delle plastiche sulla salute dell’ambiente e dell’uomo sono cresciute agli ultimi anni, insieme all’attenzione da parte delle comunità scientifica e a preoccupazioni da parte di consumatori e cittadini. A partire dalla loro invenzione nella metà del ventesimo secolo e per decenni a seguire si è pensato alle plastiche come materiali inerti, non in grado di impattare in modo attivo sugli ecosistemi e sugli organismi. Circa venti anni fa sono poi cresciute le evidenze di accumulo negli ambienti acquatici e di danni a carico degli organismi marini, e solo negli ultimi anni ci siamo accorti dell’enorme accumulo e distribuzione ubiquitaria anche nei suoli, nelle colture agrarie, negli alimenti e nei nostri corpi.

1. “Plastics, Plastics every where”: nelle acque, nei suoli, nei cibi e nei nostri corpi

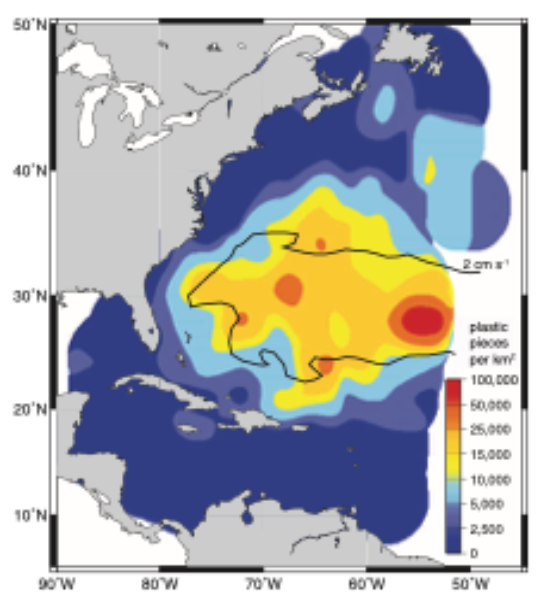

Alla fine degli anni ’80 alcuni scienziati scoprirono e comunicarono al mondo l’esistenza delle cosiddette “great plastics gyres”, 5 mega-isole di plastica presenti nell’Oceano Atlantico, Pacifico ed Indiano, grandi come intere nazioni e costituite da centinaia di migliaia di particelle di plastica per km quadrato (Figura 1 - Dettaglio della grande isola di plastica del Nord Atlantico. I dati indicano il numero di particelle per Km2 (Law et al., 2010).

Da questa scoperta, non banale se si pensa che per la loro bassa densità le isole di plastica non sono visibili dai satelliti, è sorta una grande attenzione del pubblico e degli scienziati sull’inquinamento di mari ed oceani.

Da più di dieci anni sappiamo però che l’inquinamento da plastica è ubiquitario: nel 2016 un articolo pubblicato sulla rivista Nature ha riportato come il quantitativo di microplastiche negli ambienti terrestri superi quello degli ambienti acquatici, con quantitativi di microplastiche aggiunte annualmente ai terreni agricoli superiori alle 63000 tonnellate all’anno per l’Europa e alle 44000 tonnellate per il Nord America, principalmente tramite la contaminazione di acque, compost, fanghi, materiali plastici usati in agricoltura e deposizioni atmosferiche (Nizzetto et al., 2016).

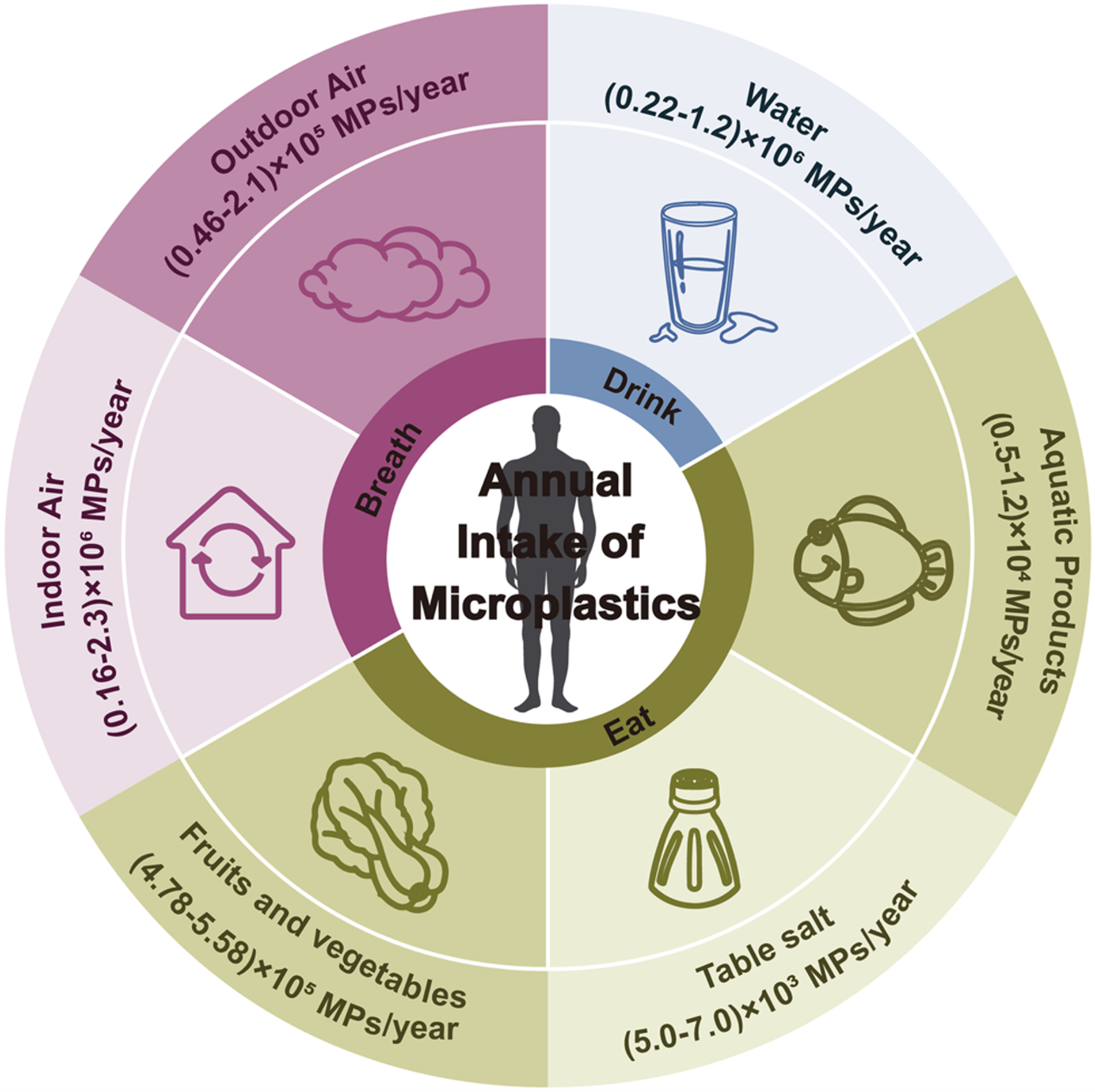

Le plastiche sono ubiquitarie anche in cibi, alimenti e nei nostri corpi: gli ultimi anni hanno visto la comunità scientifica affrontare con crescente impegno la tematica, con studi che hanno dimostrato la prestazione ubiquitaria di micro e nanoplastiche in suoli, acque, alimenti e tessuti degli organismi incluso l’uomo. L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha ben riassunto questa enorme mole di dati in un report pubblicato nell’Agosto 2022, dove sono riportate ad esempio concentrazioni tra le 0.2 e le 6900 particelle di microplastiche per litro di acqua potabile, tra le 4 e le 10040 in birre e latte, vicine e anche a superiori ad 1 per g nei pesci, tra i 45 e 317 g/ g nel riso, e concentrazioni variabili nei sali da cucina. L’OMS stima anche l’intake giornaliero variabile tra le 0.008 e le 1395 particelle di plastiche ingerite al giorno tramite la dieta, di 20.8 tramite l’acqua e di 170 al giorno per semplice inalazione.

2. La dimensioni micro e nano: materiali che non scompaiono

Il problema principale delle plastiche è che purtroppo nell’ambiente non solo si degradano pochissimo, ma si disaggregano anche, originando frammenti sempre più piccoli sino alla formazione di microplastiche (con dimensioni comprese tra 5 mm e 1 µm) e nanoplastiche (<1 µm).

Sono queste ultime a destare la maggiore preoccupazione, in quanto possono essere assorbite dalle piante, essere trasportate ovunque ed entrare nelle catene trofiche fino a raggiungere gli esseri umani. Oltre ad impatti facilmente visibili di film plastici di grosse dimensioni che possono soffocare gli esseri viventi vi è quindi una dimensione invisibile e potenzialmente più dannosa di materiali che diventano via via più piccoli facendosi strada nell’acqua, nell’aria, negli alimenti e quindi nei nostri corpi (Figura 2 - Stima dell’ingestione annuale di microplastiche attraverso diverse vie - Yang et al., 2023).

3. Quali pericoli: ancora tanti dubbi

Di fronte ad un inquinamento così pervasivo, la preoccupazione è altra, anche a causa di una continua esposizione mediatica a notizie di possibili effetti negativi. Sono sicuramente numerose le evidenze scientifiche che mostrano presenza di micro e nanoplastiche in tessuti umani, con possibili maggiore concentrazioni in tessuti di pazienti con patologie. A livello tossicologico si registrano effetti in lavoratori esposti ad alte concentrazioni di fibre di plastica, in studi su animali modello e su colture cellulari e danni quali stress ossidativi, infiammazioni, danni al DNA e patologie polmonari, ma non vi sono al momento evidenze epidemiologiche di effetti su larga scala. E’ inoltre confortante l’osservazione che meno del 3% in media delle plastiche ingerite si depositino ed accumulino nel nostro copro

L’OMS è quindi molto cauta nel trarre conclusioni, anche perchè i metodi analitici di quantificazione delle plastiche micro e nano sono molto complessi e poco standardizzati, e senza stime affidabili non è ancora possibile operare una corretta valutazione del rischio. In ambito agro-alimentare sicuramente si stanno già evidenziando in modo consistente effetti potenzialmente dannosi sulle colture agrarie: una meta-analisi di oltre 150 studi appena pubblicata su PNAS (Zhu et al., 2025) indica effetti negativi sulla fotosintesi dell’inquinamento da plastiche nel suoli, e stima possibili conseguenti cali di nelle produzioni agrarie nei prossimi anni.

Di contaminazione delle plastiche nei suoli si occupa anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore in un progetto europeo iniziato nel 2020 che si concluderà nel 2026, MINAGRIS (Figura 3 - Infografica del progetto Europeo MINAGRIS sul destino ed impatto delle plastiche sugli ecosistemi agrari. Sono rappresentate sia le possibili sorgenti che gli impatti sugli organismi del suolo).

In questo progetto si stanno monitorando i livelli reali di contaminazioni di microplastiche in 11 diversi casi studio distribuito in tutto il territorio europeo, e studiando anche con esperimenti controllati a diversa scala gli impatti sulle funzionalità degli ecosistemi agrari.

4. Possibili soluzioni tra plastiche eterne e bioplastiche ben degradabili

In uno scenario certamente non confortante la ricerca e la tecnologia stanno studiando ed in alcuni casi già fornendo soluzioni al problema. Da un lato sono in fase di sviluppo materiali plastici molto più resistenti ai processi di disaggregazione e quindi riutilizzabili virtualmente all’infinito in prodotto durevoli (e.g. componenti di automobili o di arredo) che non generino microplastiche; dall’altro per i materiali mono-uso si stanno studiando bioplastiche sempre più facilmente biodegradabili che non generino problemi di accumulo di microplastiche o di tossicità (Bandini et al., 2022). Grande inoltre, come evidenziato in altre sezioni di questa pagina, l’impegno degli organismi nazionali e transnazionali: poche settimane fa la FAO ha rilasciato un codice di condotta preliminare sull’uso e la gestione felle plastiche in agricoltura che promuove tra le altre cose l’adozione di principi circolari nel riutilizzo, riciclo, redesign e recupero delle plastiche, l’utilizzo di materiali alternativi, le azioni volontarie l’inquinamento da plastiche.

Concludiamo infine con una visione ottimistica che deriva da una visione evoluzionista dei sistemi ecologici. Sappiamo infatti che gli organismi viventi a partire dai microorganismi hanno una enorme capacità di plasmare ed adattarsi agli ambienti anche più estremi, e che sostanze di sintesi che vengono introdotte per la prima volta nell’ambiente (i cosidetti “xenobiotici” dal greco ξένος (xenos) = alieno e βίος (bios) =vita) col tempo possono essere metabolizzate e degradate. E’ questo il caso anche delle plastica, dimostrato dal fatto che nel 2016 scienziati giapponesi hanno scoperto un batterio in grado di mangiare il PET (Yoshida et al., 2016), una delle plastiche più diffuse introdotta per la prima volta 75 anni prima nel 1941. Dalla scoperta di questo batterio sono poi seguite applicazioni anche industriali che permettono di migliorare il riciclo e la degradazione. Non si sono ancora batteri o funghi in grado di degradare altre plastiche molto persistenti come il polietiene ed il propilene ma è molto probabile che il processo di adattamento stia già iniziando, pronto per essere scoperto ed utilizzato per il bene dell’umanità e dell’ambiente.

Approfondimenti

Bandini, F., Taskin, E., Vaccari, F., Soldano, M., Piccinini, S., Frache, A., Remelli, S., Menta, C., Sandro Cocconcelli, P., & Puglisi, E. (2022). Anaerobic digestion and aerobic composting of rigid biopolymers in bio-waste treatment: Fate and effects on the final compost. In Bioresource Technology (Vol. 351). https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126934

Law, K. L., Morét-Ferguson, S., Maximenko, N. A., Proskurowski, G., Peacock, E. E., Hafner, J., & Reddy, C. M. (2010). Plastic Accumulation in the North Atlantic Subtropical Gyre. Science, 329(5996), 1185–1188. https://doi.org/10.1126/science.1192321

Nizzetto, L., Langaas, S., & Futter, M. (2016). Pollution: Do microplastics spill on to farm soils? Nature, 537(7621), 488–488. https://doi.org/10.1038/537488b

Yang, Z., Wang, M., Feng, Z., Wang, Z., Lv, M., Chang, J., Chen, L., & Wang, C. (2023). Human Microplastics Exposure and Potential Health Risks to Target Organs by Different Routes: A Review. Current Pollution Reports, 9(3), 468–485. https://doi.org/10.1007/s40726-023-00273-8

Yoshida, S., Hiraga, K., Takehana, T., Taniguchi, I., Yamaji, H., Maeda, Y., Toyohara, K., Miyamoto, K., Kimura, Y., & Oda, K. (2016). A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate). Science, 351(6278), 1196–1199. https://doi.org/10.1126/science.aad6359

Zhu, R., Zhang, Z., Zhang, N., Zhong, H., Zhou, F., Zhang, X., Liu, C., Huang, Y., Yuan, Y., Wang, Y., Li, C., Shi, H., Rillig, M. C., Dang, F., Ren, H., Zhang, Y., & Xing, B. (2025). A global estimate of multiecosystem photosynthesis losses under microplastic pollution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(11), e2423957122. https://doi.org/10.1073/pnas.2423957122